部下の行動が変わらないのは目標設定の仕方が原因? “ふわっとした目標”を具体的にする3つのチェックポイント

部下の指導育成において、スキルを指導したりミスを注意したりしても行動が変わらない部下を見て、「なんで行動しないんだろう」

「なんでできるようにならないんだろう」というモヤモヤした気持ちを抱くこと、ありますよね。

(口酸っぱく)指導しているにも関わらずなかなか部下の行動が変わらないという“行動変容”に関するお悩みは、めざすべき目標設定に問題

があるのかもしれません。

たとえば「製品情報を理解する」「顧客視点で提案する」「ニーズを引き出す質問をする」などを目標としたり、部下に指導したりすること

はよくあるのではないかと思いますが、これらの目標、なんだか“ふわっと”していませんか?

「製品情報を理解する」とは、具体的にどのような状態でしょうか?

部下は何ができていれば、目標を達成したとみなすことができるでしょうか?

このような観点が明確でないものはあいまいな目標だといえます。

目標があいまいだと、行動を変えようにも次に何をすべきかがわかりません。結果、行動変容につながりづらくなります。

逆に言えば、部下が目指している目標をより具体的にしてあげることで、行動変容が起きやすくなるのです。

そこで今回は、部下が、行動変容の起きづらい、あいまいでふわっとした目標を設定してしまっていないかを確認する3つのチェックポイントをお伝えしていこうと思います。ご紹介するチェックポイントは、インストラクショナルデザインという教育設計の理論における「学習目標の明確化の3要素」の考え方に基づいています。インストラクショナルデザイン自体が、“学習者をどのように学ばせるか”、“できるようにさせるか”を考える学問ですので、部下の行動変容を促す目標設定のために、きっとお役立ていただけると思います。

ひとつでも当てはまっていたら行動変容しづらい目標設定になっているかも…

ぜひチェックしてみてください。

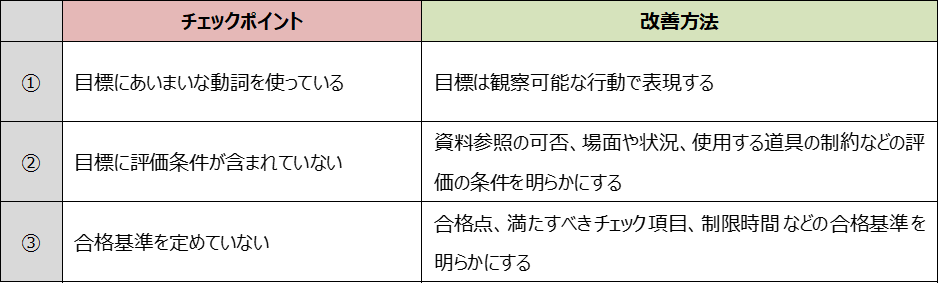

ふわっとした目標を具体的にするための3つのチェックポイント

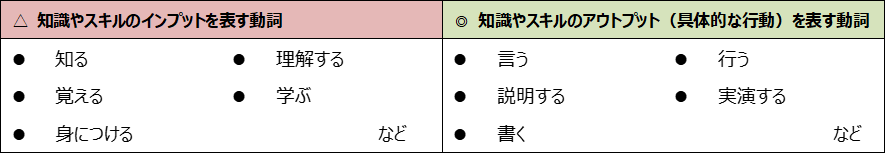

チェックポイント①: 目標にあいまいな動詞を使っている

目標設定で最もやってしまいがちなのは、「○○を身につける」「○○を理解する」のような、あいまいな動詞で目標を表現することです。

あいまいな動詞とは、知る、覚える、理解する…など、知識やスキルのインプットを表す動詞だと思っていただければイメージしやすいかと思います。これらの言葉は、実際にその知識や技能が身についているかが判断しにくいものです。

改善方法: 目標は観察可能な行動で表現しよう!

目標を明確にするためには、具体的な行動で表現することがポイントです。具体的な行動とは、先ほどのインプットを表す動詞に対して、

言う、書く、行う、実演する…など、知識やスキルのアウトプットを表す動詞が該当します。

とくに、他者から見てその目標が達成できているか可能かを観察・判断可能な表現になっているかどうかを意識して言葉を選ぶことが重要です。

例)

△ 製品情報を理解する

↓

○ 製品情報を正しく説明できる

チェックポイント②: 目標に評価条件が含まれていない

評価条件とは、目標を達成できたかどうかを判断する際に前提となる条件のことです。

たとえば、先の例で挙げた「新製品について正しく説明できる」で考えてみると、資料を見ながら説明してよい/資料を見てはいけない、社内で上司を相手に説明する/実際の現場で顧客相手に説明する、など、状況や場面によって目標達成の難易度や必要なスキルは変わってしまいます。

これはつまり、行動変容の内容のレベルがあいまいであることを意味します。

改善方法: 評価条件を加えよう!

その行動変容はどんな場面や状況で、どんな道具を使って行われるべきものなのかを考え、以下のような評価条件を加えることで、目標がより明確になります。

【評価条件の観点】

■資料参照の可否

■ 場面や状況の制約 (例:特定の顧客設定での商談ロールプレイにおいて など)

■使用する道具の制約 (例:指定のソフトウェアを使用して など)

など

例)

△ 製品情報を正しく説明できる

↓

○ 実際の顧客に対して、資料を使いながら製品情報を正しく説明できる

チェックポイント③:合格基準を定めていない

最後のチェックポイントは、何をもって目標を達成できたと判断するか、という合格基準が目標に含まれているかどうかです。目標達成の客観的な合格基準がないと、行動変容したということを確認できませんし、“部下は行動変容しているつもりでも上司から見てそれが感じ取れない”というありがちな認識齟齬が生じたりします。

改善方法: 合格基準を加えよう!

チェック項目を作成したり、パフォーマンスを測ることのできるルーブリックなどの評価指標を用いるなどして合格基準を明確にすることで、実際に行動変容が起きたかどうかを判断することができます。他者からみて行動変容が起きている(目標を達成している)と判断できる合格基準を設けることがポイントです。

参考:成果につながる人材育成システム「スキル評価」

参考:パフォーマンスの状態を可視化できる評価指標「ルーブリック」

【合格基準の観点】

■テストの合格点 (例:80/100点以上で合格 など)

■チェックリストで満たすべき項目数 (例:15/20項目を満たして合格 など)

■制限時間 (例:1分以内に動作を完了できて合格 など)

など

目標を明確にして、変えるべき行動の焦点を絞ろう

いかがでしたか?

目標を明確にすることは、行動をどのように変えるべきか、次にとるべき行動は何かを明確にすることにつながります。

チェックポイントと解決方法のまとめ

例)

△ 製品情報を理解する

↓

○ 実際の顧客に対して、資料を使いながら製品情報を正しく説明し、チェック項目をすべて満たすことができる

(チェック項目の観点の例:使い方、価格、メリット/デメリット など)

「指導の効果が出ない」、「行動が変わらない」など、部下の行動変容がうまくいかないときには、部下が目指すべき目標が“ふわっとした目標”になっていないか、

ぜひ、チェックしてみてくださいね。