「評価は大トリに」って思っていませんか?

「評価」と聞くと、どんなイメージを持ちますか?

私は、インストラクショナルデザインを学んだり評価業務に携わったりするまで、「学校の通知表」や「成績」を強く連想していました。

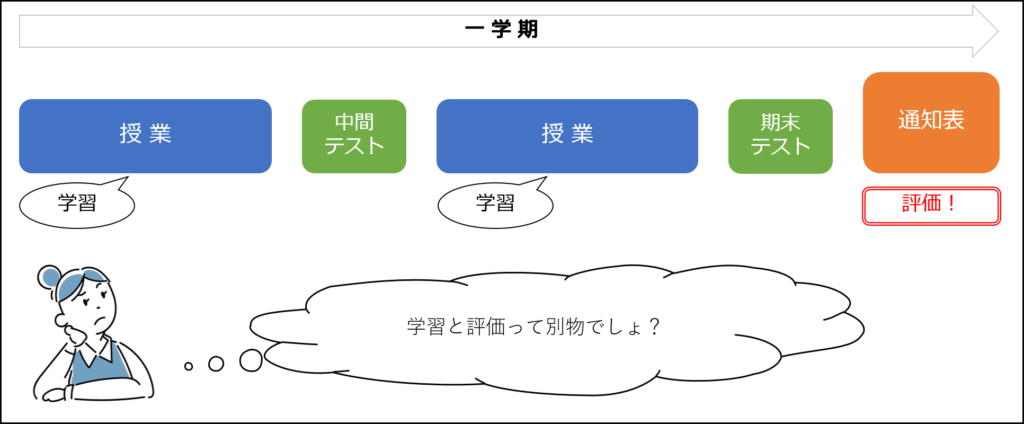

学習と評価は別物?

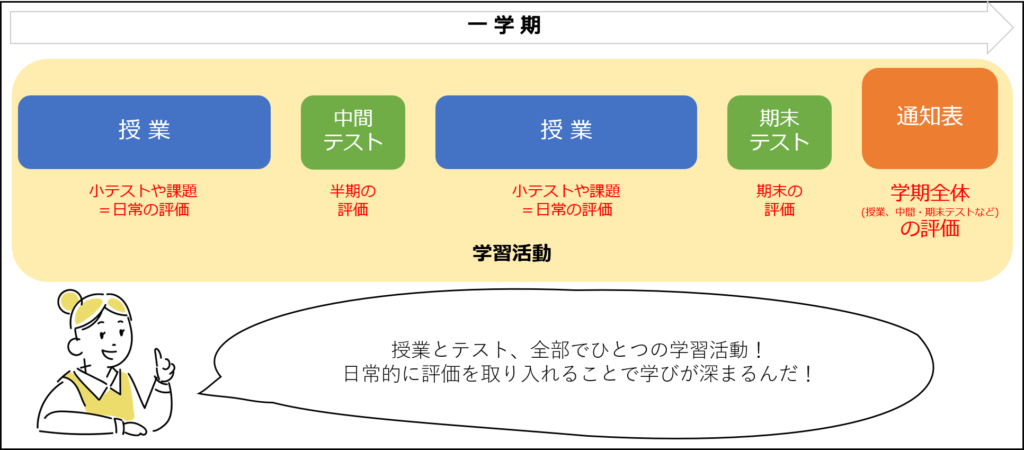

小中学校や高校で、1学期の単元が終わったら夏休みの前に通知表を渡され、2学期は別の単元を学習し、その単元のでき具合を評価されてまた通知表が手元にやってくるといったような……。

評価は、「学習の区切りでやるもの」「最後の最後に行うこと」「集大成」という意識が強かったと思います。

ちょうど、以下のような直線的なイメージです。

「評価=学習の一部」なんです!

ですが以前、「評価まで学習の一部なんだ」と実感できることがありました。

弊社のインストラクショナルデザイナー Aさんから、評価と学習の関係や、弊社がパフォーマンス評価で用いているルーブリックについての社内講座を受けたときのことです。

Aさんに、今まで感じていた「評価=通知表」という印象を率直に伝えてみたところ、やはり私と同じようなイメージを持つ方が多くいらっしゃるとのことでした。

と同時に、

「大切なのは小さい評価を積み重ねて、軌道修正をしていくことだと考えています

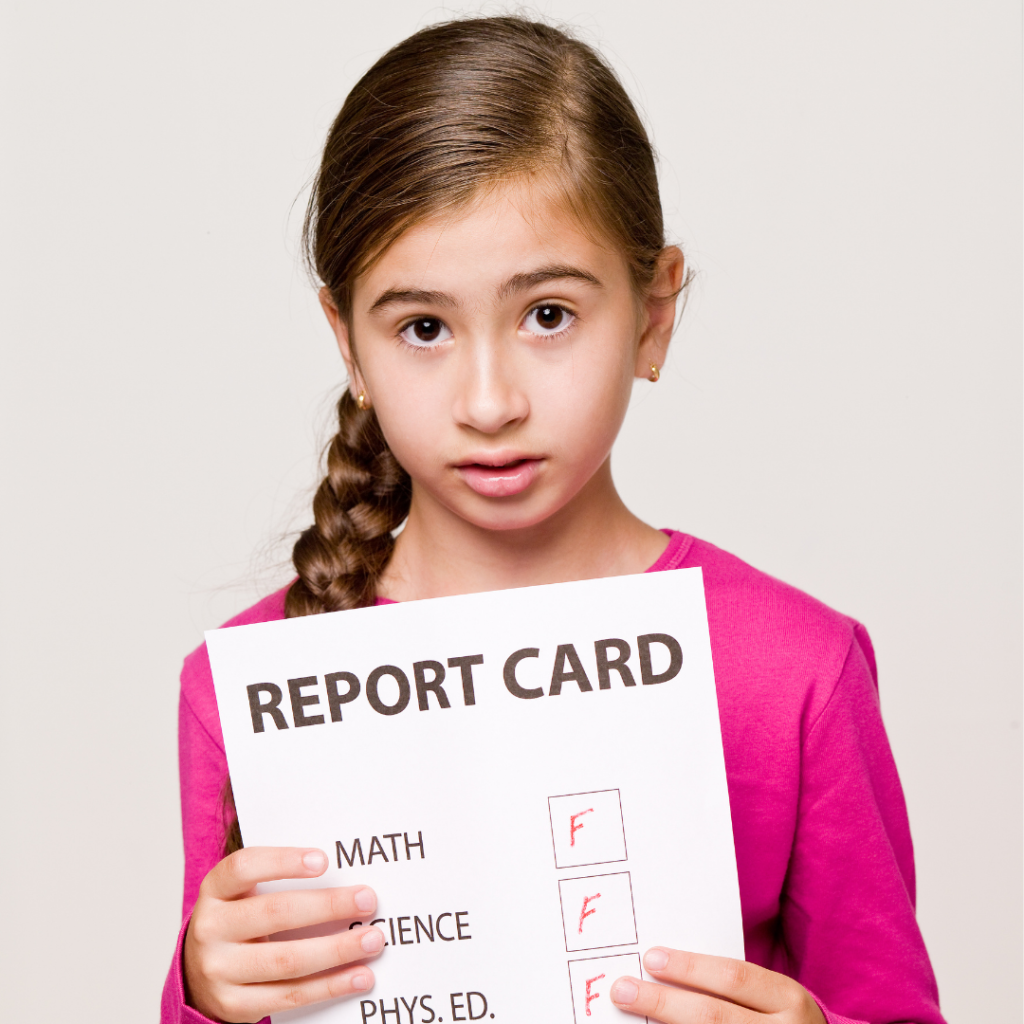

(期末テストで赤点とってからでは遅いですよね!?)」

というフィードバックもありました。

……たしかに!

正直、学生時代は「課題多すぎ」「小テストありすぎ」と憂鬱になっていました。

中間や期末といった大きなテスト一発勝負だと、その結果が返ってくるころには手の打ちようもなく赤点になってしまうかもしれません。

大きなテストの前にちょこちょこと小テストがあれば、つまずきを解消し、苦手なポイントを減らしながらその先の学習へ進むことができます。

つまり、評価は学習の先にぽつんと1回だけ置くのではなく、学習の中にこまめに組み込んだほうが、成果を効率的にあげられるのです。

Aさんからのフィードバックによって、「評価」が学習のサイクルの中に位置づけられることに実感がわいた瞬間でした。

ご参考:インストラクショナルデザインことはじめ 『ADDIEモデル』

ここまで学生の学習を例に挙げてきましたが、「評価=学習の一部」ということは、会社での研修やOJTなどを含めた大人の学習にも同じことが言えます。

「でも、会社で必要なスキルって、単なる小テストで出来具合を測れないことも出てきそうだけど?

暗記じゃないことのほうが多いし。

というか研修内容は理解できていても、それが実務の成果に結びついていないと意味がないし」

と思いますよね。

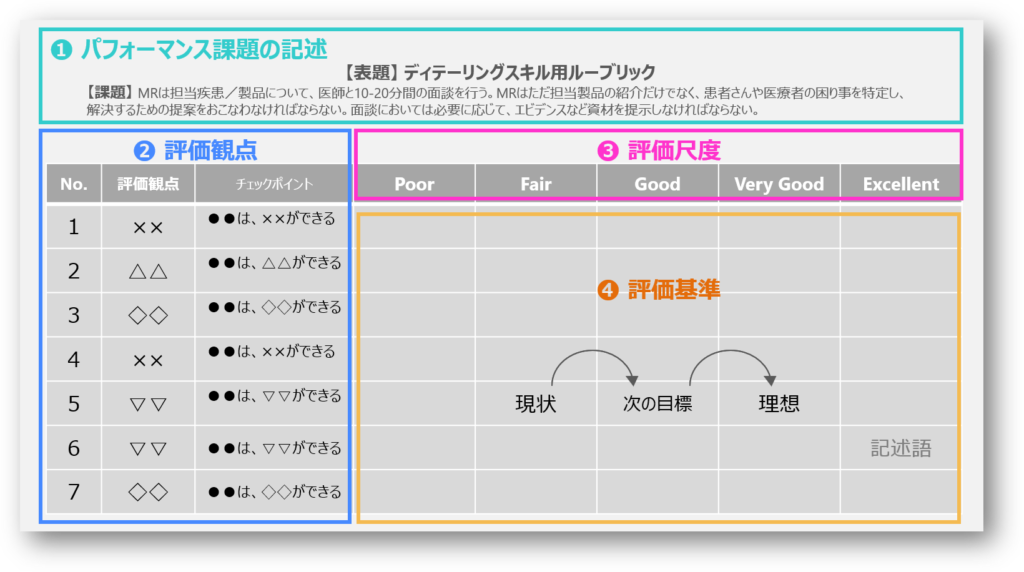

そのようにテストでは測れないスキルレベルの把握のために、弊社ではルーブリックによるパフォーマンス評価をお勧めしています。

「ルーブリック=評価ツール」……だけじゃない!

弊社ブログでたびたび登場するルーブリック。

簡単にお伝えしますと、学習して身についた行動のレベルについての目安を数段階に分けて記述して、その行動の達成度を判断する基準を示すものです。

ルーブリックの記述語には、社員が自身の職務で成果を出すために必要な行動を記載します。

(上の図は、製薬会社の営業担当者向けのルーブリックを簡略化したものです)。

営業職であれば「商談」や「営業戦略」に関する行動・思考、本社の企画担当者であれば「プロジェクトマネジメント」、マネジャーであれば「コーチング」などです。

ひとつの企業でも、その職務ごとにルーブリックの内容は異なります。

また、同じ職種であったとしても、業種が違えば成果につながる職務行動は違うので、ルーブリックの内容は違ってきます。

同じ営業職でも、企業相手にITシステムを提案するようなB to Bの営業を行う営業職と、一般消費者に対して住宅を提案するB to Cの営業職では、成果につながる「商談スキル」は異なるといった具合です。

ルーブリックにより現場で求められる行動に沿った指標ができ、評価の観点が社内で揃えられていわば「共通言語化」されると、部下の皆さんに現状での到達度を伝えやすくなります。

これって実は、次の目標(ゴール)はどこか?という目標設定にも使えることを意味しているんです!

ルーブリックで部下とのブレないコミュニケーションを

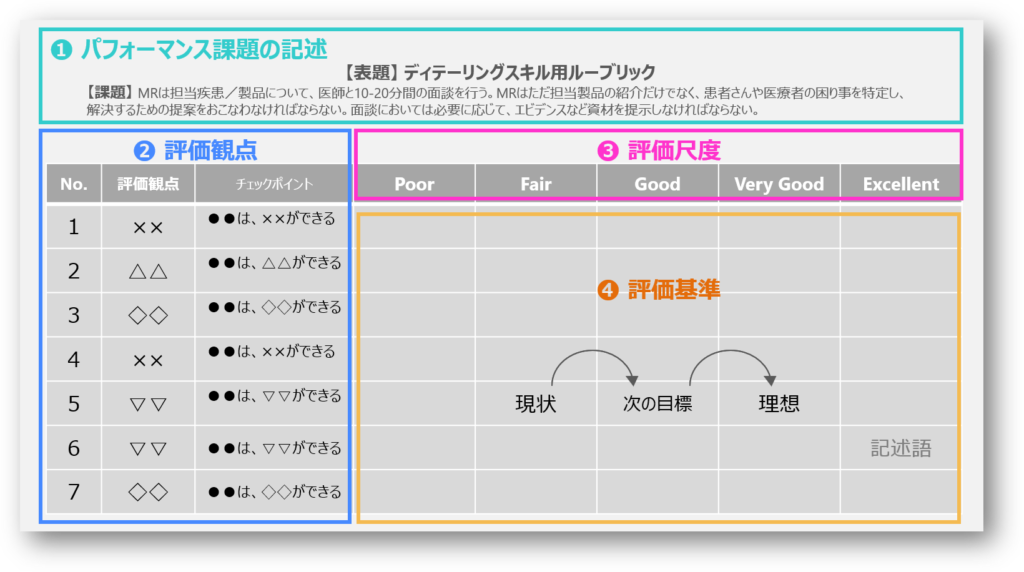

たとえば以下の図のように、部下のBさんはルーブリックの評価観点No.6は現状で「Fair」というレベルだったとします。

このルーブリックを上司のCさんと部下のBさんの双方が認識していれば、

「次はまず『Good』を目指そう! 具体的には記述語に書いてあるような行動ができるようになればいいんだな」

といったように、次の目標を極めて明確に示すことができます。

つまり、ルーブリックは評価ツールにとどまらず、「次にどこを目指すか」という目標設定ツールにもなるのです。

【ルーブリックについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください】

パフォーマンスの状態を可視化できる評価指標「ルーブリック」

学びの現在地の確認をしていますか?

成果につながる人材育成システム「スキル評価」

大切なのは評価を特別視せず日常に取り入れること

現場で求められる行動レベルへの到達のために、ルーブリックでの評価をこまめに行って、部下の皆さんが遠回りなしのステップアップをできるようにしてみませんか?

ルーブリックについてもっと詳しく聞きたい・自社の業種や職務に最適のルーブリックってどんなもの?と思ったら、ぜひお問い合わせください。