ガッツで克服できないマネージャーのスキル「カッツ理論」

近年注目を集めている「カッツ・モデル」をご存じですか?

組織マネジメントや人材育成に関わるマネージャーに求められるのは、「ガッツ」ではなく「カッツ」です!

カッツ・モデルとは??

マネジメント層に必要な能力を、階層ごとに明示したモデルです。

カッツ・モデルが力を発揮する領域は、人材育成の計画策定や組織開発の方針策定、研修内容の策定などです。

今回は、カッツ・モデルに関する基本的な知識や、マネジメント層に求められる3つの能力について、わかりやすく解説していきます。

1950年代後半に、アメリカの経済学者ロバート・L・カッツ氏が提唱した「カッツ・モデル」(「カッツ理論」とも呼ばれる)は、マネジメント層の階層(職階)に応じて必要な能力が整理されたフレームワークの一種です。

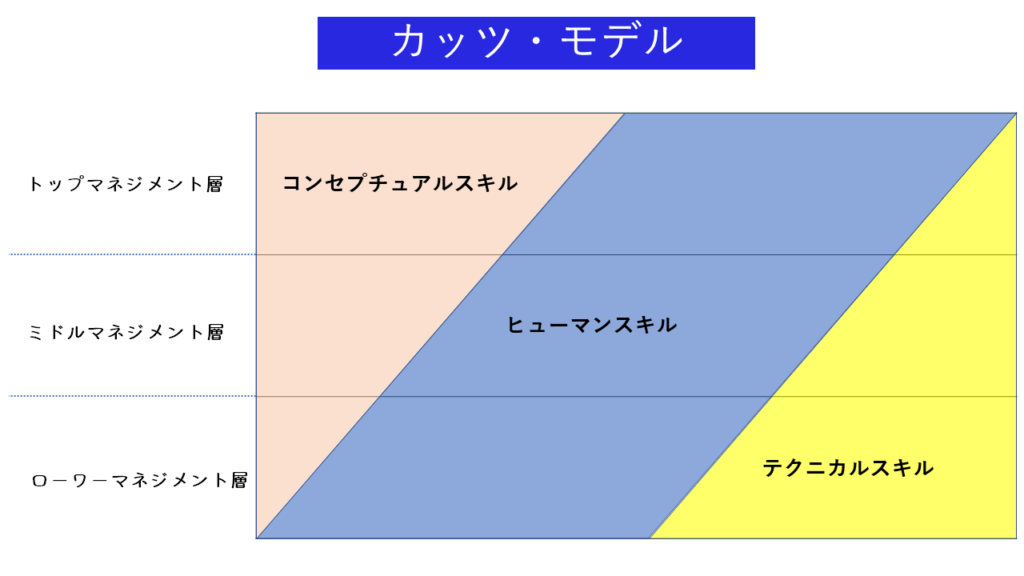

カッツ・モデルでは、マネジメント層を「ローワーマネジメント」「ミドルマネジメント」「トップマネジメント」の3段階に分類しています。

さらに、マネジメントにおいて必要な能力を「テクニカルスキル」「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」の3つに分類しています。

それぞれの階層において、どの能力がどれ位の割合で必要とされるのかが図示されており、各マネジメント階層別により重要なスキルを理解することができます。

マネージャー向けの記事として、こちらの記事もおすすめです!

マネージャーに必要なのは「構造化」スキルだ!

ココが肝!カッツ・モデルの3つ#の能力

カッツ・モデルで示されている、マネジメントにおいて必要な3つの能力について、ご紹介します。

ここからが重要ですので、必ず最後までご覧ください!

「効果・効率・魅力」的な教育とは?「インストラクショナルデザイン」

テクニカルスキル

テクニカルスキルとは、いわゆる業務遂行能力を指します。

言い換えるならば、「担当している業務を問題なく遂行するために必要な知識や技術」と言えるでしょう。

例えば・・・

エンジニア:プログラミングスキル、システム設計スキル、プロジェクトマネジメントスキル 等

営業:質問スキル、仮説構築スキル、傾聴スキル、提案スキル、市場知識、商品知識 等

事務:事務処理スキル、PCスキル、文章作成能力 等

このような業務そのものについての深い知識やスキル=テクニカルスキルは、現場に近い立場の管理職であるローワーマネジメント層にとってより重要な能力とされています。

ヒューマンスキル

ヒューマンスキルとは、他者とよい関係を築く対人関係のスキルを指します。

・社内外のステークホルダーと円滑な意思疎通を図るスキル

・基本的なコミュニケーションスキルや傾聴スキル

・会議や議論を活発化させるファシリテーションスキル

・チームやグループを率いるリーダーシップ

・コーチングスキル

等もヒューマンスキルに含まれます。

他にも、お互いの利益の最大化や納得できるゴールを見出す交渉力や相手の納得を引き出すプレゼンテーション能力等、他人に働きかける力もヒューマンスキルに含まれます。

ヒューマンスキルは、組織の中で目標を達成が課せられているビジネスマンにとっての必須能力です。

そのため、カッツ・モデルにおいては全ての役職分類において、一定の割合で必要な能力であるとされています。

コンセプチュアルスキル

コンセプチュアルスキルは、「概念化能力」と訳されます。

つまり、知識や情報など複雑な事象を概念化し、目の前の状況や情報を客観的に分析し、その物事の本質をとらえて最適解を見出す能力のことです。

・筋の通った論理的な思考方とされるロジカルシンキング

・固定観念や既存の論理に囚われず、物事を多角的に考察するラテラルシンキングや応用力

・より高度な知識やスキルを身に付けようとする探求心や知的好奇心

等もコンセプチュアルスキルです。

コンセプチュアルスキルの高い人材は、ある経験から多くの知見を得たり、全く違って見える問題の共通項を見出したり、複数の選択肢の中から最適なものを選ぶ、複雑な問題の中から真の解決策を導き出したりすることが出来ます。このようなことから、より上位の階層ほどコンセプチュアルスキルが必要であるとされています。

ちなみに、コンセプチュアルスキルは、その他の2つのスキルである、テクニカルスキルとヒューマンスキルが土台として無いと、身につけられないものとされています。

どう使う?カッツ・モデル

カッツ・モデルを活用方法は様々ですが、例えば人材育成のターゲットごとに必要な教育をどの様にするか決定する際に活用することもできます。

また、社内の全ての職種を対象としてモデルを構築することにより、マネジメント層以外の社員育成に役立てることもできます。マネジメント層以外の社員にも、「必要とされているスキルは何であるのか」がビジュアルで理解してもらうことが出来ます。

これらの理由から、人材育成のフレームワークとして、多くの組織でカッツ・モデルが活用されているのです。

まとめ

マネジメントに必要な能力を可視化したカッツ・モデルは、現在でも多くの企業で人材育成に役立てられています。

マネジメント層のどの階層で、どのような能力が必要とされるのかが明示されており、育成ターゲットに対して必要な教育が理解しやすいとされています。

あなたの組織では、マネジメント層を含む社員に必要とされる能力・スキルの明示や、それを測る指標をお持ちでしょうか?

社員の能力・スキルの可視化は出来ていますか?

社員のスキルの可視化を実現するためには、スキルの評価が必須になります。

社員のスキル評価、スキルの可視化に関するご相談はリープまでお気軽にお問合せ下さい!

お問合せはこちらから